Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.

“¿Pero me tengo que pintar las uñas y maquillarme?” La interrogante me ronda desde hace alrededor de una década. Me la soltó, con un poquito de vergüenza y algo más de malestar, una exitosa ganadera espirituana cuando llegué a su finca en busca de una entrevista para la revista Bohemia.

Un par de días antes había estado allí un equipo de la televisión local, que prácticamente había obligado a la productora a vestirse de un modo específico, pintarse las uñas y maquillarse. Intentaban hacerla encajar en esa imagen de la feminidad tradicional, construida desde estereotipos muy patriarcales, donde sobran las manos curtidas o el sudor, pero se privilegia el glamour. A toda costa. Sin embargo, esta mujer, que había logrado levantar un emporio agropecuario de un terreno infectado de marabú, no se pintaba las uñas; tampoco le gustaba maquillarse.

La anécdota no pierde vigencia. Una aguda polémica virtual desatada hace pocos meses durante el lanzamiento de la campaña Soy Todas lo confirma. Mujeres del agro, periodistas, especialistas de la comunicación y profesionales de diversos espacios que investigan el entorno rural cubano coincidieron en que hay estereotipos que persisten a la hora de mirar, desde el espacio comunicativo, a un sector que define la soberanía alimentaria de la nación.

Y si bien los medios de comunicación tienen un enorme poder a la hora de naturalizar estereotipos, también pueden contribuir –y mucho- en el camino de mostrar nuevos modelos y formas de hacer.

Las desigualdades del surco

Investigaciones sistemáticas, desarrolladas durante varias décadas por el Equipo de Estudios Rurales (EER) de la Universidad de La Habana, refieren fuertes herencias machistas entre los hombres del agro. De allí se derivan marcados desacuerdos ante la posibilidad de que sus esposas o parejas se incorporen a tareas productivas. Incluso entre quienes no tienen nada en contra de que sus compañeras trabajen fuera de casa, es mayoritario el criterio de que no deben sumarse a las tareas de la agricultura por considerarlas “muy fuertes”.

Entre las mujeres, esas indagaciones mostraron una y otra vez la fuerza que tiene la costumbre. La razón más mencionada para explicar por qué no se acercaban al surco fue que tenían “que atender la casa y a los hijos”.

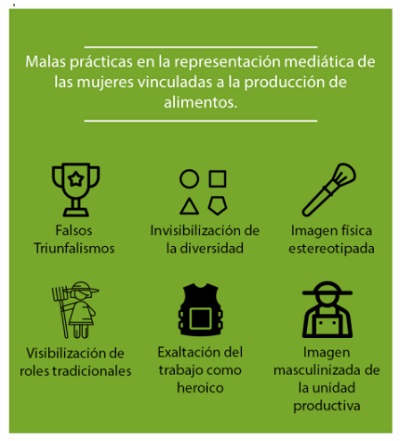

Imagen: Soy Todas.

Estudios previos al lanzamiento de la campaña Soy Todas confirman que la situación no ha cambiado mucho desde inicios de este milenio. Una encuesta virtual aplicada a 56 personas asociadas a la producción de alimentos y profesionales de los medios de comunicación detectó la carga doméstica como principal problema para las mujeres rurales, seguida por la violencia psicológica y la violencia física basadas en género.

El diagnóstico realizado reafirmó, por ejemplo, la persistente sobrecarga laboral de las mujeres respecto a los hombres. Ellas, además de los “encargos” del hogar, despliegan tareas productivas que no se reconocen ni remuneran. En muchas ocasiones trabajan a la par que los hombres de su entorno, pero no tienen control sobre los ingresos que se generan a partir de sus aportes.

Según el más reciente Censo de Población y Viviendas, desarrollado en el año 2012, las mujeres empleadas en las zonas rurales representaban apenas el 21,4 % del total de las cubanas dedicadas al trabajo remunerado. En tanto, ellas eran el 64 % de la población no económicamente activa de las zonas rurales.

Datos del Ministerio de la Agricultura divulgados en 2020 precisaban, casi una década después, que solo eran mujeres un 20 % de las 840 mil 230 personas que trabajaban vinculadas al agro.

Las cifras son menos equilibradas cuando aluden a la propiedad de la tierra. El informe nacional de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 2018 reveló que el archipiélago contaba con unas 10 mil 900 propietarias. Esto representa el 8 % de los poco más de 131 mil 800 dueños de tierras. Y al cierre de 2019, unas 28 mil mujeres eran usufructuarias agrícolas -alrededor del 8 % del total- si bien la incorporación femenina a esta lista viene creciendo desde 2008, cuando se comenzó a estimular la entrega de tierras con fines productivos.

También ha crecido la participación femenina como integrantes de pleno derecho en las cooperativas agropecuarias. El muy reciente Informe voluntario sobre la implementación de la Agenda 2030 refiere que, si en 2015 había 523 mil 600 cooperativistas, de los cuales 46 mil 400 eran mujeres; en 2019 el total de personas empleadas en esa forma productiva del campo bajó a cerca de 459 mil, pero ya las mujeres sumaban más de 82 mil de sus integrantes.

Es una cuesta difícil, pero se puede subir. Sin embargo, esos patrones sexistas -naturalizados una y otra vez desde la comunicación- no ayudan a llegar a la cima.

En busca de campos con mujeres reales

Por supuesto, cuando lo miramos desde la comunicación, el asunto no va de si mostramos a campesinas con uñas pintadas o bellísimas vaqueras posando bajo el sol tropical. Va de buscar más allá de los estereotipos culturales que arrastramos y abrir ojos y oídos para encontrar esa realidad que nos toca contar.

Falsos triunfalismos, invisibilización de la diversidad de las personas que pueblan nuestros entornos rurales, exaltación del trabajo agrícola como heroico o mostrar persistentemente a las mujeres y a los hombres en roles estereotipados no ayuda. Es necesario contar la historia del agro, con sus luces y sus sombras, pero en su justo lugar en cuanto al rol imprescindible que le corresponde jugar en el difícil escenario de la economía nacional.

Una representación superficial, impostada, de las personas que laboran en los campos contribuye a reforzar imágenes ancladas en el imaginario popular (el campo es atraso, es tarea de hombres y de fuertes, pero no de inteligentes, por solo citar un par de ejemplos) que dificultan el desarrollo pleno de las mujeres -y también de los hombres- de ese sector.

Se trata de contar las historias tras las imágenes: no importa si ellas se pintan las uñas o si no lo hacen; si ellos quieren posar junto al caballo o simplemente no dejarse fotografiar. El asunto está en escuchar e investigar, en narrar cómo se construyen las tradiciones familiares que muchas veces son raíz de emprendimientos exitosos; o en relatar la experiencia de otros que lo son porque quienes trabajan allí aman el surco.

En el caso de ellas, un buen paso sería encontrar las motivaciones que las hacen quedarse cerca de la tierra. Y contarlas. Sería una manera de animar a otras que, a veces, no estudian una especialidad como la agronomía porque los modelos de mujeres rurales que tienen a su alrededor no cazan con la representación que tienen de sí mismas, ni con lo que quieren conseguir en la vida.

Podría ser un buen antídoto, quizás, contra la migración que hoy azota a nuestras comunidades rurales. Y ayudaría a que las cifras de mujeres en los campos sigan creciendo.